イラクを旅している途中、彼を見かけない日はなかった。

街中から、さびれた田舎道まで、とにかくどこにでも出没するのである。

あまりにも出没しすぎるので、周りのツアー参加者たちも「あの人だれ・・・?」とザワつかずにいられなかったほどである。

子どもから大人までが熱狂するアイドル

そう、その男の正体は、「殉教王子」ことフサインである。

この男が生きていたのは、もう1,300年前にもなるが、イスラム教シーア派の悲劇のアイドルとして、人々に慕われている。

アイドルではあるが、すでに死んでいるので、現世の人々は、彼の名前や肖像画を見て、キュンとするだけである。

その熱狂ぶりは、ジャニーズやK-POPよりも凄まじいものがある。

なにせ、街のいたるところに王子の肖像画や「ああ、フセインっ」という名前入りのスローガンが入り乱れているのである。その浸透率たるやすごい。

首都バグダッドのビルにかかった横断幕から、イラク南部にあるレンガやアシで作った古風な家まで、殉教王子の名前や、彼の肖像画が入った旗や横断幕をピラピラと掲げているのである。

殉教王子の顔入り横断幕

殉教王子の旗

墓地にて。ここにも殉教王子。死者にそっと寄り添う殉教王子

殉教王子の肖像画が掲げられた横丁

いつも殉教王子と一緒に移動できる☆殉教王子ナップサック☆

もはや、イラクという国ではなく、殉教王子の国なんじゃないか?と思えてくるぐらいである。

シーア派の人々が多い国だからといって、どこでも殉教王子が愛されているわけではない。

例えばアゼルバイジャン。この国では、シーア派が人口の97%を占める。公式では、シーア派だらけの国なのだが、いかんせん世俗的な国である。残念ながら、殉教王子の姿は確認できなかった。

美女と酒と豚にあふれた不思議なイスラームの国、アゼルバイジャン探訪

ちなみにこの王子は、シーア派たちの間では、若い女性だけでなく、ちびっ子から、おっちゃん、おばちゃんまでほぼ全層に認知、支持される、最強のアイドルなのである。

殉教王子が誕生するまで

そもそもなぜ、約1,300年前の人間が現世でアイドルになり得るのか。大いなる疑問であろう。

日本でいえば、渋谷の若者や新橋のリーマン、巣鴨のばあちゃんが、聖徳太子の肖像画をかかげて、「太子サイコー!」などといっているようなものである。

なぜ殉教王子は、ここまで人々に愛されるのか。

謎を解く鍵は、約1,300年前に起こった悲劇のストーリーにある。

ここからは、退屈で小難しい昔話が始まるが、この話を理解せずして、殉教王子の謎は解けないのである。

イスラーム教は、大まかにいうとスンニ派とシーア派がある。

スンニ派とシーア派の違いをわかりやすく解説!似ているようで違う!

イスラーム教ができた当初には、こうした派閥の違いはなかった。

なぜなら絶対的なカリスマ、預言者ムハンマドが生きていたからである。その当時は、ムハンマドの教えに従っていれば、なんくるないさ〜という時代だった。

しかし、預言者ムハンマドの死後に問題が起こる。

「結構、信徒がおんねんけど、誰がイスラーム教軍団率いてくねん?」

そこで誰がリーダーをやるか、誰をリーダーとみなすかによって、派閥ができてしまったのである。

ムハンマドの死後、3人目までの後継者は、そこそこすんなり決まった。4番目にリーダーをつとめたのが、アリー(水沢アリーではない)という男であった。

アリーは、ムハンマドの娘と結婚し、あのカリスマを「お義父さん」と呼ぶポジションにいた。

殉教王子ことフサインは、アリーの息子であり、カリスマの孫であった。

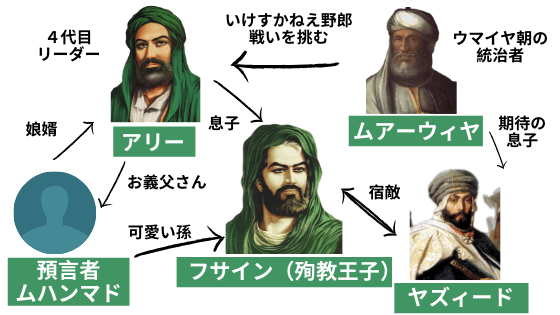

殉教王子のストーリーに登場する人々の相関図。基本的にイスラーム教では偶像崇拝が禁止されており、預言者ムハンマドの肖像画は多くない。ムハンマドの姿形は想像にお任せする。

当時から、アリーや預言者ムハンマドに対して、よく思わないものもいた。現代と同じく、絶大な人気と支持を誇る人間には、アンチもわきやすいのである。

フサインの父、アリーはこうしたアンチによって、イラクにあるクーファという町で、暗殺される。

一方で、「あんたの父ちゃんが、リーダーで正解だったわ。次はフサインちゃんがリーダーになるべきよ」とフサインをはげます”アリー後援会”、つまりシーア派の人々も存在した。

「後継者としてリーダーにふさわしいのは、カリスマの血筋をひくアリーだけや。そのほかの連中はリーダーとして認めんぞ」、というのがシーア派の人々である。

一方で、「まあ、血筋に関係なく、能力があって、みんなから支持される人だったらいいんじゃね?何より大事なのは、カリスマであるムハンマドの言動に習うことっしょ」としたのが多数派のスンニ派である。

スンニ派はスンニ派ですでにリーダーを決めていた。そのリーダーは、巨大なイスラム帝国、ウマイヤ朝の統治者、ムアーウィヤであった。

時は流れ、リーダー権はムアーウィヤからその息子ヤズィードに、受け継がれようとしていた。

これ、チャンスやない?

「スンニ派の次世代リーダーを倒したら、またシーア派がリーダー権を握れるかもしれん」。そう考えたシーア派の人は、アリーの息子フサインに言った。

「フサインちゃん!今がチャンスや!あんたの出番やで!」

アリー後援会に背中を押されたフサインは行動に出た。71人の兵士と馬を引き連れ、マディナ(現在のサウジアラビア西部の都市)から、現在のイラクにあるカルバラーへと戦いに出かけた。

すべては、ウマイヤ朝の後継者ヤズィードを倒し、リーダー権を奪還するためである。

「うちらも応援にかけつけるけん。待っといて」

後援会の人々は、確かにフサインにそう言った。そうした心強い言葉の後押しも、フサインを動かしたのだろう。

しかし、どうしたことだろう。一向に応援がやってくる気配はない。

さらに、フサインの奇襲は相手に筒抜けになっており、待ち構えていた約1万人のヤズィード軍団にフルボッコにされるのであった。

戦いの絵図。巷にはこうした殉教王子の物語にまつわるイラストが、掲げられている

カルバラーの荒野。灼熱の太陽。のどをうるおす水は、とうにつきてしまった。

一人をのぞき、フセインを含めた全員が死んでしまう最悪の結末を迎えた。これが、いわゆる「カルバラーの戦い」である。

うう、無念フサイン。

ここに「殉教王子」が誕生するのである。

「フサインちゃんはやったらできる子やけえ、応援しとるけん」。そう言葉をかけたアリー後援会の人々は、ひどく後悔した。

「まさかこんなことになるとは・・・自分から言っておいて、応援も出せずに、フサインちゃんを死なせてしまったことは、悔やんでも悔やんみきれん!!!」

「巨大な帝国に少人数で挑んだ、男気あるフサインを死なせてしまった・・・!!」

後悔と自責の念にかられた人々は、どうしたか。

自虐に走ったのである。

フサインと同じ痛みを味わってこそ・・・!ということで、フサインが没した日、人々は鎖や長刀で己の体を切りつけ血を流すようになった。

それが「アーシューラー」と呼ばれる、フサインを悼むイベントである。それは彼の死後、1,300年以上たった今でも続いている。

衝撃!血まみれ野郎たちによる自虐祭り!?「アーシューラー」に参戦

シーア派の人々は、その後も現在にいたるまで、少数派として、しばしば辛酸をなめ、苦境に直面した。その度に彼らが思い出すのが、「殉教王子」である。

少数派だからと言って、就職や政治で差別されたり、時には迫害されたり。そんな状況が辛い。いや、戦いに挑んだフサインもこんな風に辛かったのだ。

こうして、シーア派の人々は、殉教王子と自分たちの境遇をオーバーラップさせていくのである。

独裁者に代わった殉教王子

イラクのシーア派は、サダム・フセイン政権時代、迫害や弾圧を受けていた。

イラク人口の約7割を占めるのは、イスラム教シーア派の人々である。フセイン自身はスンニ派であり、フセイン政権時には、少数派であるスンニ派が政権をにぎっていた。

シーア派の人々は、就職に不利だったり、政治に自分たちのリーダーを送り込めない、という状況に直面した。

なぜか。

イラクのお隣イランでは、親米政権を倒し、シーア派のリーダーが政権のトップにつくという事態が起こった。これが1979年のイラン革命である。これを境にイランは、親米から反米へと転じた。

フセインは、「おれの国でも同じことが起こるんやないか・・・こりゃ、シーア派の連中をかたっぱしからつぶさな」。

恐怖に怯えた独裁者によって、シーア派の人々は、不条理にも迫害されたのである。

2003年に米軍がイラクに侵攻し、イラク戦争が始まった。戦争はアメリカの勝利であっけなく終わった。その後、2006年にサダム・フセインの死刑が執行された。

国を恐怖で支配した独裁色は、消えつつあるように見える。かつては、町中にあったというフセインの肖像画をみることは、ほぼなかった。

それに代わるようにして、国中に出没し始めたのが「殉教王子」だ。

フセイン政権の元では、殉教王子の名前や肖像画を掲げることが禁じられた。それに加え、先のアーシューラーを行うことも許されなかった。

ジャニーズファンで例えるなら、アイドルの名前を口にすることも、グッズを買うことも、コンサートにも行くことも禁じられた状態である。

もう、なんのためのファンなのかわからなくなる。フセイン政権が崩壊して、人々はようやく殉教王子のファン活動をすることができるようになったのである。

街中にあふれた殉教王子への愛は、抑圧された時代を物語っているようでもあった。